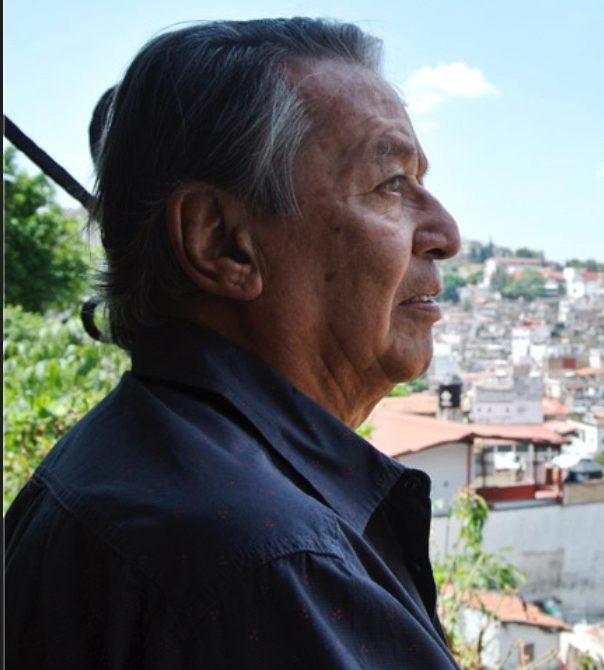

José Agustín *

Nomás porque este periódico empieza y con él inicio yo mis colaboraciones en la capital del paisaje del mundo, les voy a presumir que tan guerrerense soy (aunque, la verdad, igualmente me siento guadalajareño, chilango y cuautlense).

Para empezar, mi familia ha vivido en Guerrero durante más de dos siglos.

Por el lado de mi padre, los Ramírez y los Altamirano se trasladaron de la Tierra Caliente a la Costa Grande, y estos últimos lo hicieron con todo y la bella leyenda de que le habían dado albergue y apellido a Ignacio Manuel Altamirano; en ambas familias predominaban los maestros, como fue el caso de mis tíos Alfonso, rector de la Universidad de Guerrero; Concepción, directora del Instituto México; y José Agustín Ramírez , que fue maestro, pero, como sabemos, se distinguió como gran compositor, vía La sanmarqueña, Acapulqueña y otras rolas como la que da título a este texto.

Por cierto, a él igualmente le debo mi nombre, con la tremenda carga de identidad que eso implica; en 1944, cuando mi madre se hallaba embarazada y yo componía sentidos sonetos en latín en sus entrañas, mi tío José Agustín le dijo: “Mira, Hilda, no me preguntes por qué, pero estoy seguro de que vas a tener un varón, y me darías una felicidad inmensa si a ese niño le pones mi nombre”. Mi madre consintió con gran gusto, mi padre por supuesto no tuvo objeción, y por tanto yo también soy José Agustín Ramírez.

A su vez, mi abuelo Tomás Gómez se casó con Plutarca Maganda, se alzó en armas en la Costa Grande , fue nombrado general por las fuerzas revolucionarias y falleció, con sus hijos mayores, en campaña. De sus hijos menores, destacaron Margarito, editorialista en la prensa capitalina en los años cuarenta, y Alejandro Gómez Maganda, quien escribió muchos libros, Costa de fuego entre ellos, gobernó el estado a principios de los cincuenta y trabajó con Miguel Alemán hasta su muerte; su hija, mi prima, Guadalupe Gómez Maganda le heredó el vicio de la política y, como se sabe, actualmente es presidenta del PRI en el estado.

Por mi parte , aunque de niño vivía en la Ciudad de México, la guerrerensez fue muy fuerte en mí porque pasaba todas las vacaciones y muy especialmente las navidades y años-nuevos en Acapulco, barrio de La Poza, y yo la gozaba en grande con mis primos y mi runfla de amigotes infantiles subiendo y bajando el Cerro de la Mira; además la tradición regional se hallaba muy presente en mi familia: frecuentemente desayunábamos aporreadillo con morisqueta, y en la fiestas se servía pozole y se bailaba, en el momento oportuno, la chilena. Después, una vez que me hube casado, viví un tiempo en Acapulco, donde trabajé, of all jobs, de cajero maromero en el hotel Pierre Marqués .

En realidad siempre he permanecido vinculado, a mi truculenta manera, con el estado de Guerrero, y cada vez que lo visito experimento una atracción poderosísima, especialmente junto al mar, me cuesta trabajo regresar, en verdad algo muy fuerte tiende a retenerme. Mi esposa Margarita es tan acapulqueñista como yo, y ambos hemos planeado instalarnos por el rumbo de Hacienda de Cabañas, dentro de algunos añejos. Este proyecto me entusiasmo: no está la pestilencia del turismo chafa y la belleza del lugar es paradisiaca: conjunta al mar con un río y una laguna, tiene a San Jerónimo a un lado y está pegadito al Arenal de los Gómez, donde nació mi abuelo, el general Tomás Gómez, y donde viven muchos de mis familiares por la rama materna. Estaría, pues, bien instalado en mis raíces y en la mera zona brava del estado, la que más me gusta. Por desgracia, aún me falta tiempo y obra para realizar este sueño de retired writer on the sun, y, en tanto, habré de conformarme con desfallecer de anhelo cada vez que, como ahora, circule por los caminos de El Sur.

* Artículo publicado el lunes 3 de mayo de 1993, en la primera edición de El Sur.