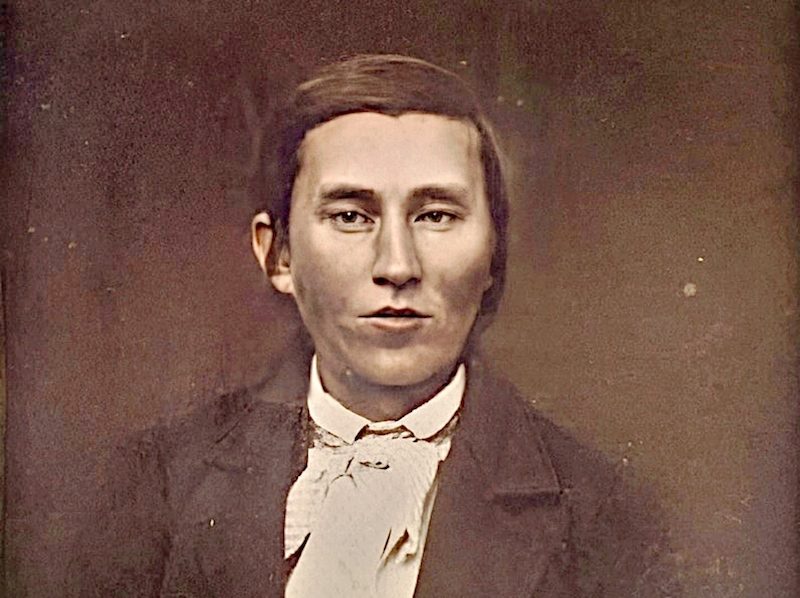

El académico, legislador y abogado del siglo XIX fue intérprete de Maximiliano de Habsburgo, pero su legado va más allá de eso, resalta el historiador Baruc Martínez Díaz

Ciudad de México, 31 de mayo de 2024. A Faustino Chimalpopoca Galicia (1802-1877) se le conoce por ser el traductor e intérprete de Maximiliano de Habsburgo, pero su papel durante el convulso siglo XIX mexicano lo coloca como el más prolífico y duradero de los intelectuales indígenas decimonónicos.

Hablante del náhuatl, aprendió el español a los 10 años; estudió en el Seminario de Indios de San Gregorio y se graduó como licenciado en Jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso.

Fue diputado suplente por el Estado de México, profesor universitario y abogado, y colaboró en asuntos indígenas tanto con los gobiernos liberales como conservadores.

En Faustino Chimalpopoca Galicia, Un intelectual indígena en el México decimonónico (ERA/Universidad Veracruzana), el historiador Baruc Martínez Díaz demuestra que no fue un “simple copista”, como lo ha tratado la historiografía, sino un mediador entre las altas esferas del poder y las comunidades mesoamericanas del siglo XIX.

Escribe que su figura pasó prácticamente desapercibida hasta que en 1983 Andrés Lira destacó su labor en la defensa de los “intereses comunitarios de las parcialidades indígenas en la Ciudad de México”.

Martínez Díaz, historiador originario de San Pedro Tláhuac, al igual que Chimalpopoca Galicia, arroja en su libro luz sobre un episodio poco explorado sobre el personaje durante el Segundo Imperio, cuando el intelectual indígena formó parte de la comisión conservadora que le ofreció a Maximiliano el trono de México en el Castillo de Miramar, en Trieste.

Argumenta que se le concedió un lugar de acompañante, no de diplomático, el 3 de octubre de 1863.

“Quizá por esta razón Faustino ha pasado desapercibido en la historiografía”, sugiere.

El autor se apoya en fuentes primarias del archivo de Maximiliano y microfilmes del Archivo Histórico de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología.

“Según los documentos que él mismo escribió, fue el intérprete de la comisión mexicana, que hablaba en español, y como Faustino sabía francés, él traducía inmediatamente para que entendiera Maximiliano”, explica en entrevista.

Entre los indicios que apuntan a su participación, Martínez Díaz alude a un texto de 1864 que da a entender que los nuevos emperadores “habían invitado a Faustino, desde aquella ocasión en Miramar, a que los acompañara en su viaje de Europa a México, pero por carencias monetarias no se pudo concretar”.

Otra fuente documental es una carta que envía desde París, fechada en octubre de 1863, donde describe su primer encuentro con Maximiliano.

“El 1 de este mes en la noche llegamos a Trieste todos los individuos de la comisión. En el embarcadero del camino de fierro encontramos a los gentiles hombres del archiduque Fernando Maximiliano, conde de Bombelle y marqués de Coris.

“Estos señores nos condujeron en los carruajes que tenían preparados por orden de S. A. Y. al hotel de la Ville, en donde se nos ha tratado con mucho decoro y distinción a expensas de S. A. Y. por su expresa voluntad.

“Al día siguiente tuve la honra de ser recibido por el príncipe, quien se había ya dignado fijar el día 3 para nuestra recepción. A las once y media de ese día salimos de Trieste acompañados de los dos gentiles hombres citados y a las doce en punto fuimos recibidos por S. A. Y”, escribe en la misiva.

Sí acompañó a Maximiliano y Carlota en su viaje de Veracruz a la Ciudad de México a su llegada al País. Desayunó con ellos en La Soledad, el 29 de mayo de 1864, al día siguiente de su entrada al puerto.

En el camino salieron a recibirlos, según relata Martínez Díaz, un buen número de comunidades mesoamericanas, entre ellos el alcalde nahua de El Naranjal, pueblo de Veracruz, cuya bienvenida tradujo Chimalpopoca Galicia. A partir de entonces fungiría como el traductor oficial del archiduque.

El autor cita en el libro la proclama que el nahuatlato dejó escrita en su lengua, repartida el 1 de octubre de 1863, donde invita a los pueblos mesoamericanos a respaldar la causa imperial.

“Ponía énfasis en la cuestión religiosa y criticaba veladamente la separación entre la Iglesia y el Estado ejecutada por los liberales, a quienes llamaba blasfemos e impíos”.

Hasta la derrota del Segundo Imperio en 1867, agrega el historiador, Chimalpopoca Galicia trabajaba de cerca en el proyecto político de Maximiliano, quien lo nombró presidente de la recién creada Junta Protectora de las Clases Menesterosas, órgano consultivo dedicado a recabar las quejas de los pueblos mesoamericanos concernientes a problemas territoriales.

En los cientos de volúmenes generados, abundan los escritos que lo muestran como un conocedor tanto de la legislación colonial como de la jurisprudencia del siglo XIX.

Además, abrazó la privatización de tierras en favor de los pueblos.

“Se nota en Faustino una preocupación de que los pueblos aprovechen esta privatización a su favor, que los propietarios sean realmente los pueblos, que no sean despojados de sus tierras por actores externos, como pasó precisamente en las parcialidades de donde él era el apoderado, San Juan Tenochtitlan, en donde muchas tierras de estos pueblos pasaron a manos de sus antiguos arrendatarios, que eran españoles o mestizos”, señala Martínez Díaz.

Entre 1854 y 1860, Chimalpopoca Galicia transcribió y tradujo los títulos de tierras de varios pueblos indígenas del centro de México que, según el historiador, “es una apuesta por fundamentar, por escrito, el derecho colectivo de las comunidades para poseer su territorio cuando la legislación mexicana ni siquiera los reconocía como entidades jurídicas”.

Cuando el imperio fracasa y Maximiliano es fusilado, el nahuatlato, al igual que otros, fue perseguido por los liberales.

Según el testimonio de su hija, Concepción Chimalpopoca, reproducido en el libro, sus bienes fueron confiscados y fue buscado para ser fusilado, a lo escapó escondiéndose en un sótano.

Se refugió en el barrio de Ticic, en Tláhuac; huyó Veracruz y se embarcó hacia Francia, donde permaneció varios meses. Y hacia el 10 de septiembre de 1867 su nombre apareció en una relación de personas a quienes se les conmutaba la pena de muerte por cárcel.

Martínez Díaz considera poco probable que haya cumplido la condena, pues se desterró en Europa. Habría vuelto a México a finales de 1868, “cuando las cosas ya se habían calmado un poco y quizá ya había sido amnistiado, pues no se tienen noticias de él en ese año”.

Dedicó sus últimos años a la enseñanza del náhuatl y el otomí en el Seminario Conciliar del Arzobispado. También daba clases particulares en su casa, que anunciaba en un diario capitalino.

Se imprimió su Epítome o modo fácil de aprender el idioma náhuatl o lengua mexicana, que mereció el elogio del guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, y ocupó además un sitio en el Ayuntamiento de la Ciudad de México.

El diario La Voz de México informó el 23 de agosto de 1877 que estaba “gravemente enfermo de pulmonía”, y falleció un día después.

Texto e imagen: Agencia Reforma