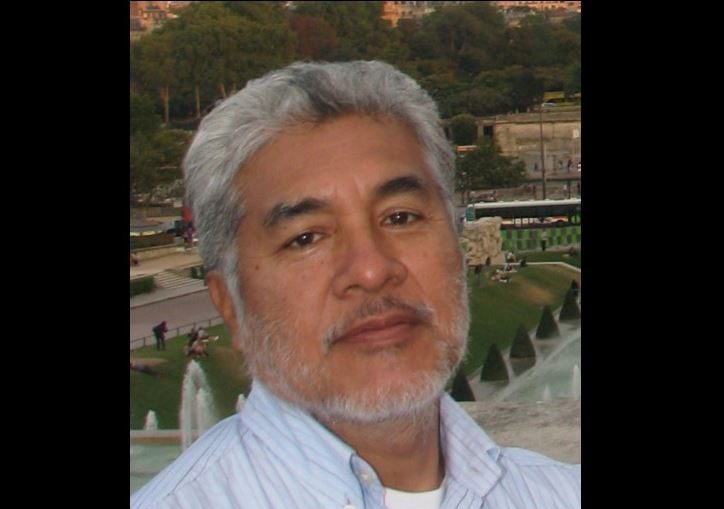

Silvestre Pacheco León

Creo que a todos los que dejamos nuestro lugar de nacimiento se nos hacen más evidentes como visitantes los cambios que se suceden porque le memoria guarda y compara la realidad que conocimos con la que ya ha cambiado.

Las personas que conocimos dejan de estar y son otras las que ocupan sus lugares. Hasta las calles cambian, cuantimás las casas y los patios donde anduvimos.

Mi amigo Enrique dice que la naturaleza hasta en eso es sabia porque va apartando lo que envejece para dejarle el lugar a lo nuevo.

A mí me sucedió que poco a poco el pueblo que conocí en mi infancia y hasta la adolescencia estaba dejando paso a otro ajeno y distinto.

Cada vez eran menos las personas conocidas con las cuales podía convivir bajo valores entendidos.

Aquel pueblo de calles amplias y bien trazadas, casi todas empedradas, fue desapareciendo bajo los horribles bloques de concreto que elevaron el nivel del suelo achicando las casas que antes parecían imponentes. Con la modernización se empequeñecieron. Desaparecieron las grandes piedras de río en determinadas esquinas del pueblo que servían como lugar de reunión y descanso a los vecinos que se distraían mirando pasar a los transeúntes.

Era la vida comunitaria lo que enriquecía la experiencia de cada quien, pues la convivencia social no solo se daba en las festividades religiosas, en la escuela y en el deporte, sino en la vida toda.

Los vecinos se conocían en los diversos aspectos de la vida, pero sus ocupaciones distinguían a cada quien igual por el lugar donde vivían.

Era más fácil como referencia el domicilio de fulano de tal que el nombre y menos el número de la calle.

A don Filogonio, don “Filo” todo mundo lo conocía y lo identificaba cargando su gran capote de palma que él mismo tejía para protegerse de la lluvia.

Vivía en la primera casa de la calle que servía como entrada al pueblo, muy cerca del árbol de ceiba al que todo mundo nombraba como “pochote”; su casa era de techo de palma y bajareque de donde siempre se veía saliendo el humo de la cocina.

La calle que hacía esquina con su casa para ir al cerrito del Tepeyac siempre estaba lodosa y a veces era imposible transitar por ella sin quedarse atascado.

En esa calle principal vivía también don Salustio Moyao, el único que tocaba el violín y alegraba las fiestas.

También vivía cerca don Güeyo, el esposo de doña Reanulfa. Esa señora era de cabeza blanca y tenía un amplio jardín de rosas que se veía desde la calle.

Don Jesús Rojas al que siempre conocimos con el apellido de Rosas siempre tenía su puerta cerrada y un hijo güero y albino que se llamaba Clemente quien desde pequeño tuvo la gracia de cantar. Su mejor interpretación era la canción de Los Laureles.

También en esa calle tenía su taller don Mago, un herrero que parecía un mago de verdad con su overol de mezclilla y su pelo blanco y alborotado. Nunca lo vi fuera de su casa y creo que tenía defectuosa una pierna, pero su presencia en la vida del pueblo era ejemplar porque todo mundo lo conocía a pesar de no ser tan sociable, quizá porque fabricaba toda clase de aperos de labranza, cagualos, rejas de arado, machetes, barretas, tarecuas, barretillas.

En las tardes de hastío arrullaba a lo lejos el golpe del martillo sobre el yunque de don Mago.

Al otro lado de la calle vivía una de las muchachas de la familia conocida como Las coronitas. Era la mujer de un mochitleco que manejaba una gacela en la ruta del río Azul. Su casa era un modelo a pesar de que su construcción era de bajareque con techo de palma, pero estaba bien revocada y pintada con su jardín al frente.

Era vecina de don Inocente Alejo, un señor que toda su vida trabajó para el gobierno del estado desde su casa, donde tenía su despacho.

Mi padrino Roberto Sánchez vivía en la esquina. Su casa era más alta que el común porque toda su familia medía más que el promedio de los vecinos en estatura.

Mi padrino era un ganadero de tradición y un fumador empedernido. Caminaba mucho todos los días, desde su casa iba por toda la carretera hasta su rancho en la laguna casi colindando con el ejido de San Miguel cargando su pichel de la ordeña.

Don Elías era su vecino y doña Sarita, su mujer hacía pan dulce que vendía en su canastón.

Toño Salgado vivía en una de las esquinas de la calle, solo con su hijo Jorge. Su casa era muy grande, de adobe y teja con un patio interior. Toño tenía el apodo de La Calaca, apasionado como porra en los partidos de basquetbol, siempre partidario de los equipos visitantes lo cual predisponía en su contra a los locales con quienes la pelea se hacía encarnizada y de risa durante los partidos.

Don Beto Pineda era un chilapeño que se había radicado en Quechultenango con toda su familia que tenía el negocio de una tienda de abarrotes. Estaba exactamente en la esquina de la terminal de los autobuses. Enfrente de su tienda estaba el molino de nixtamal propiedad de la familia Gervasio. El ruido monótono del motor eléctrico animaba a las mujeres que mil veces preferían llevar su nixtamal a moler desde la madrugada que hacerlo por su cuenta en los molinos de mano o en el metate que consumen gran cantidad de energía.

Del lado derecho de la calle, siempre entrando al pueblo, estaba el viejo edificio de la escuela primaria con sus amplias y numerosas ventanas, alto el techo y su puerta de madera cuya entrada quedaba enfrente del jardín al final de la calle y del otro lado la tradicional miscelánea de tía Josefina que ocupaba una gran parte de la manzana.

La tía Jose, viuda de un general revolucionario dedicó su vida a la iglesia y era madrina del Santo Patrón por el que guisaba el mole colorado durante su fiesta. Nadie podía meter mano a la cazuela del mole si no era con su autorización porque ella decía que era pecado comer si el guiso no estaba en su punto.